一、研究背景及意义

跨流域调水是解决水资源时空分布不均的科学有效的方法之一。调水工程在取得显著经济效益、社会效益和环境效益的同时,也不可避免的在一定程度上改变了水源区原有的水循环、生态平衡与经济社会发展状况。因此,明晰调水工程建设运行对水源区产生的生态环境影响,可以有效支撑调水方案决策优化,实现水源区影响最小化与受水区利益最大化的双赢。图1列出了部分国内外典型跨流域调水工程。

图1 国内外典型跨流域调水工程

二、最新研究研究进展

(1)高寒高海拔地区调水工程

世界上处在高寒高海拔地区的调水工程并不多见,关于高寒高海拔地区调水工程生态环境影响评价的研究工作更是少之又少。著名的澳大利亚雪山工程海拔2228 m,由于河流径流量的减少和长期的河流自然资源管理不当使得调水对水源区河流斯诺伊河的生态环境产生了恶化影响。

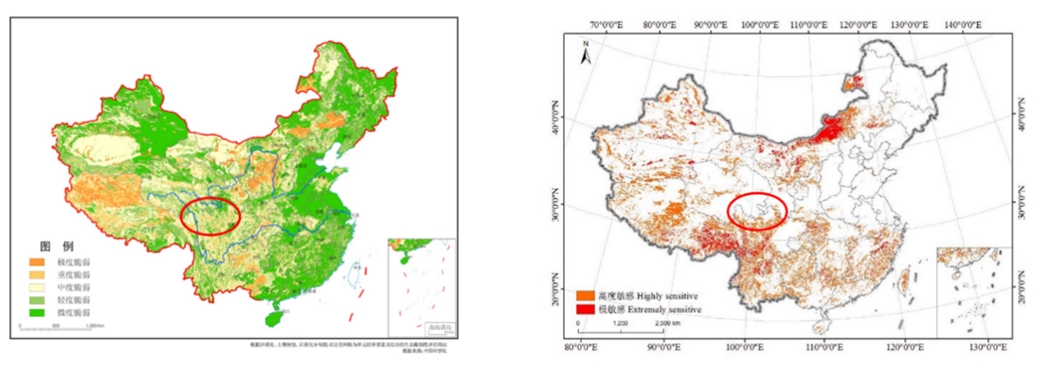

西线工程影响范围与西南山地农牧交错生态脆弱区重叠较大。工程涉及的雅砻江、大渡河流域生态敏感区占比较大,整体属于西南横断山生态脆弱区。因此评价调水生态环境影响时考虑更为广义的生态环境系统。

图2 全国生态脆弱性评价图 图3 全国生态环境敏感性综合评价分布图

(2)生态环境影响评价指标

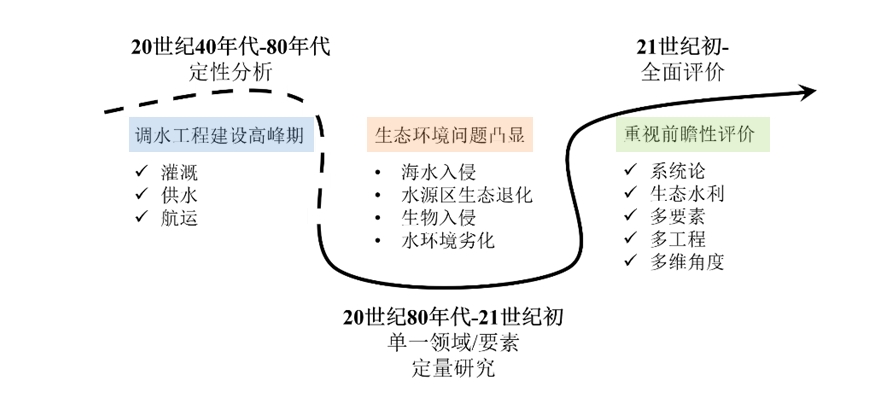

回顾调水工程生态环境影响的研究历程,发现对调水工程的研究从20世纪40年代的注重调水功能过渡到21世纪初重视生态环境的影响评价。跨流域调水工程对自然环境的影响过程归纳为以下模式,即:调水→改变原有水文情势→自然环境的变化→社会经济的变化。调水工程是一个涉及资源、生态、环境、经济、社会等多层次和多功能的复杂巨系统,各系统相互关联、制约、影响。广大专家学者提供了可为广泛参考的指标集合,例如基于水资源-经济社会-生态环境、压力-状态-响应、基于物理要素-生物要素-社会生产要素等模型的综合评价指标体系。在选取西线工程调水对生态环境综合影响的评价指标时应当考虑更为广义的生态环境系统。

图4 大型跨流域调水工程对生态环境的影响研究历程示意图

(3)评价方法

目前常用的单一评价方法有模糊综合评价法、投影寻踪法、TOPSIS法等。以上模型侧重点有所不同,在开展调水工程对生态环境影响的评价研究中,可以借鉴这些已有的模型,结合工程实际、指标特性和数据特征等,进一步优化评价模型。此外,在评价过程中,评价指标的权重对评价结果的准确性具有重要意义,权重可分为主观权重、客观权重与主客观综合权重。常用的主观权重计算方法包括专家打分法、Delphi法、AHP、DARE、二项系数法、G1法等,常用的客观赋权方法主要有熵权法、CRITIC法、变异系数法等。主客观综合权重结合二者优点,能够较为全面的反映出决策偏好以及评价指标历史数据等主观和客观信息。

三、研究趋势展望

针对现有研究对高寒高海拔地区调水工程研究理论和方法上的不足,主流研究趋势从两方面展开西线工程调水对水源区的生态环境影响评价。一方面是识别西线工程水源区生态环境的关键影响因子,阐明各个影响因子之间的作用机制,构建基于DPSIR模型的生态环境影响评价指标体系,能够全面地反映区域资源、环境、经济、社会等各个侧面的基本特征,并建立生态环境评价结果的定量分级标准。另一方面是结合不同数据来源评价指标取值差异与评价模型改进与否,对模型评价结果进一步开展实证分析,验证所构建模型的适用性与可靠性。通过改进权重计算等方式对评价模型进行优化,并对评价结果进行集成定量评估,进一步提升评价结果的科学性和准确性。

目前,黄河勘测规划设计研究院有限公司依托国家“十四五”重点研发项目“系统视角下西线工程调水影响综合评估及方案优化”,正在围绕“西线工程生态环境影响”这一核心问题,系统地提出一套西线工程调水对水源区生态环境的综合影响的评价技术和理论,为后续方案进行优化和减缓调水生态环境影响应对策略制定提供支撑。

当前位置:

当前位置: