作为水资源的重要组成部分,地下水和地表水既相互关联又相对独立。随着全球气候变化和人类活动的加剧,地下水与地表水的相互作用以及水循环过程发生了变化,导致水资源时空分布不均,水生态系统退化,影响了人类的生产生活和社会经济发展。因此,科学评价地下水与地表水的相互作用,准确认识水循环演化过程,探索区域水资源的质、量特征和时空分布格局,对于有效评价和科学管理、合理利用水资源、健康发展生态环境,具有重要的现实意义。

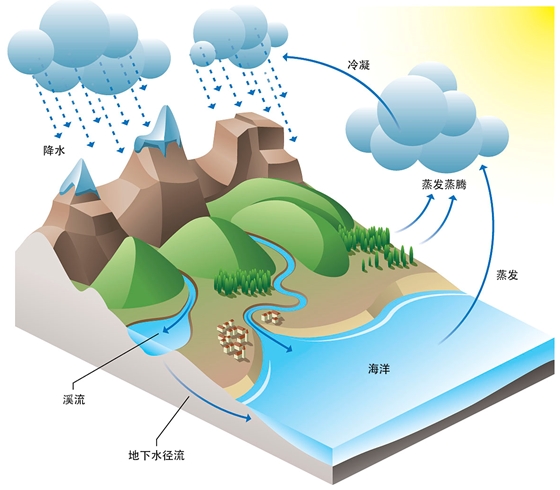

图1 水循环示意图

自Boussinesq于1877年开展河流与地下水作用研究以来,地表水与地下水转化关系的研究便引起了广泛的重视和关注。河流与地下水之间的相互作用深刻影响着流域内的水循环,并最终影响生态系统的可持续性,二者的相互作用及转化关系是水文地质等领域研究的热点和难点。探究水循环驱动下水体交互作用对人类活动及气候系统等的生物学、物理学和化学过程的响应是该领域近年来研究热点问题。

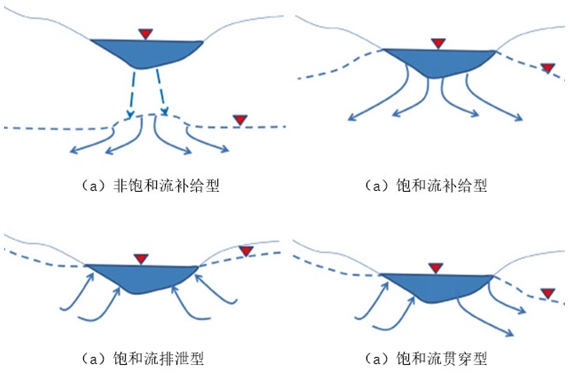

图2 地表水-地下水补排关系与转化模式示意图

一、河流-地下水转化关系研究方法

目前,国内外关于地表水-地下水转化作用的研究方法主要有水文学方法、水化学法、同位素法、温度示踪法和数值模型法等。鉴于地表水与地下水交互作用的复杂性,综合运用多种方法进行互相验证分析,既能降低复杂条件下的尺度效应风险,也是系统阐明地表水与地下水转化作用机制的关键。随着计算机运算能力的提高,利用数值模型成为研究流域尺度地表地下水循环的重要方法。目前,许多用于河流-含水层系统研究的数值模型主要是基于美国地质调查局开发的MODFLOW,以及将其与其它成熟的地表水模拟模型进行耦合,通过GIS平台建立流域地表水与地下水计算单元的转换关系,应用较为广泛。此外,Par Flow、Hydro Geo Sphere、GSFLOW和MIKE SHE等成熟的数值模型在模拟复杂条件下各有其适用性。目前,结合多学科交叉理论与方法,开展地表水与地下水转化作用的定性指示与定量评估已成为国内外的流行手段和创新的基本思路。

二、水利工程对水循环及生态环境的影响

我国是世界上大型水坝建设最多的国家。以大型水坝为基础的大型水电工程建设对生态环境的影响一直是学术界广泛关注的焦点。Science曾发表多篇探讨三峡工程生态环境影响的文章,大量研究表明三峡工程在防洪、发电、航运等方面取得了显著的效益,但其建设和运行可能对长江流域的生态环境产生影响。

大型水利工程为人们提供了防洪、发电、供水、航运、养殖、旅游、环境效益等多项服务,也在一定程度上破坏了自然生态系统的稳定性和连续性,降低了系统对生态破坏的修复能力,对植被产生不利影响。河流湿地常常受到上游水利工程特别是水库工程的影响,但有关的系统性研究相对较少。因此,水利工程对下游河流湿地的生态影响成为关注的重点。

图3 河岸湿地退化

研究发现,水库蓄水会抬高周围地下水位,扩大水库浸没范围,从而导致土地的盐碱化和沼泽化及生态环境脆弱化。水库建设也会因水土流失、水体污染、生态系统破坏等生态环境问题形成库区消落带,导致区域湿地生境面积减少、功能退化,景观格局向均质化趋势演变,生态系统结构失稳、功能失调。水库的长期蓄水和非季节性泄流使河流对大坝下游的周期性洪水冲刷作用丧失,河水流量减少,河道宽度变窄,河岸带湿地生态系统退化,湿地植物面积大幅减少。

三、黄河下游水循环及生态环境演变的影响研究现状

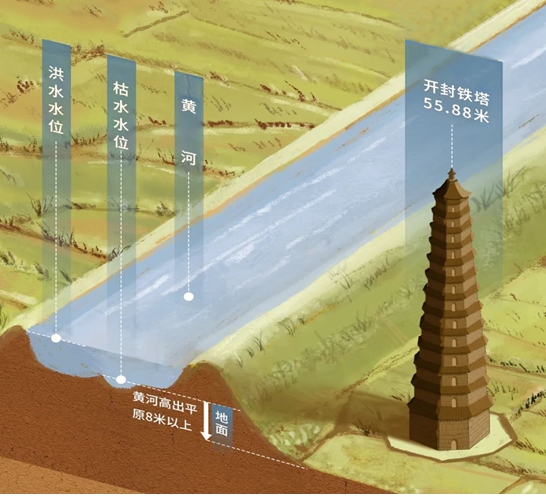

黄河下游为地上悬河,河水与地下水水力联系密切,交换频繁。对黄河下游水循环的研究始于上世纪60年代,到2002年前后成果最多,之后研究较少。早期研究主要基于工程实践,采用多种方法计算了天然条件下和开采条件下的黄河侧渗补给量和侧渗范围。1999~2004年,基于“973”项目子课题《黄河流域地下水可再生能力变化规律研究》,评价了区域地下水可更新能力,并综合多种研究手段首次确定了黄河水补给范围及循环深度。

图4 黄河下游悬河示意图

水利工程改变了水资源分布格局,也从根本上改变了河流特性及其生态系统,改变了河流和河岸生境的完整性,导致河流和河岸生态系统的结构和功能发生变化。2002年7月小浪底水库开始调水调沙,在小浪底的强制调节下,黄河下游河道冲刷下切,河段流量削峰均化,至今20多年,其对下游水循环及生态环境影响的研究未引起广泛的重视和深入的研究,尤其水利部门在相关方面涉及较少。

图5 小浪底水库

黄河勘测规划设计研究院有限公司相关研究团队综合考虑了小浪底工程运行前后,黄河水位、流量数据及黄河下游典型剖面地下水位监测数据在长序列时间尺度上的变化,并考虑了气候因素和地下水开采因素,在此基础上,深入探讨了小浪底建设前后黄河对两岸地下水侧渗补给量的变化及其产生的影响。初步研究成果显示:小浪底工程运行后,有效保证了下游河道径流量,从而对两岸地下水的侧渗补给量增加,一定程度上缓解了因区域地下水超采导致的地下水位持续下降问题,为滩区人民群众的生活生产用水提供了更为可靠的保障。研究结果对大型水利工程建设对下游地区地下水位变化可能带来的资源开发利用及生态环境影响提供参考和指导意义。为变化环境下黄河流域水安全、生态安全调控研究及保障体系建设提供科技支撑,对新时期的黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。

水利工程建设等强人类活动改变了河流的天然水平衡关系及生态环境。为了保证区域社会经济的可持续发展,更好的开发利用水资源,如何协调水利工程建设和生态环境保护之间的关系,处理水利工程建设对河流生态系统的影响?未来需要引起我们的更多关注。

当前位置:

当前位置: