在人类活动和气候变化的双重压力下,我国水污染问题日益凸显,特别是城市河道、湖泊和水库,由于长期处于封闭或半封闭状态,流速缓慢、水体交换少、自净能力弱,导致底泥大量沉积,水体富营养化和重金属污染等问题严重。数据显示,2005—2017年,我国142个湖泊和水库中有31个湖泊和7个水库水体污染明显,其中,2005—2011年由富营养化导致的水体污染超60%。作为河道、湖泊、水库等水体主要内源污染(“源”),底泥汇存了水体中30%~50%的污染物并可能持续向上覆水体释放,因此解决以底泥为主的内源污染问题已经成为我国水污染治理的关键和难点。

传统的河湖清淤底泥处置方式会占用土地资源、导致二次污染和土壤污染,且底泥中的有害物质可能会对生态系统和人类健康造成威胁。底泥中富含的有机质、氮、磷等养分可以促进植物生长;底泥中的无机矿物质可用于制备建筑材料。因此,近年来底泥的资源化利用成为水环境治理的重要方向之一。

底泥资源化利用的方式多种多样,主要包括土地利用、建筑材料制作、能源回收以及生态修复等几个方面。

一、土地利用

土地利用是底泥资源化利用的主要方式之一。通过将处理后的底泥作为土壤改良剂或肥料施用于农田、林地等,可以改善土壤结构,提高土壤肥力,促进植物生长。此外,底泥还可以用于城市绿化、景观建设等领域,为城市环境的美化提供材料支持。

(一)技术优化方面

底泥经过适当处理后,可以作为土壤改良剂使用。底泥富含有机质和营养元素,能够改善土壤结构,增加土壤肥力。但需要注意的是,底泥中的重金属和有机污染物需要通过稳定化/固化技术进行处理,以防止对土壤和作物造成二次污染。近年来,刘永兵等人在底泥土地利用的技术优化方面取得了显著进展,通过添加适量的固化剂、稳定剂等材料,可以有效降低底泥中的重金属和有机污染物含量,提高底泥的土地利用安全性。经过处理后,重金属的迁移率最高可以降低85.69%,施加底泥的耕地作物产量增产15%左右。

图1 底泥林用

(二)环境效益评估方面

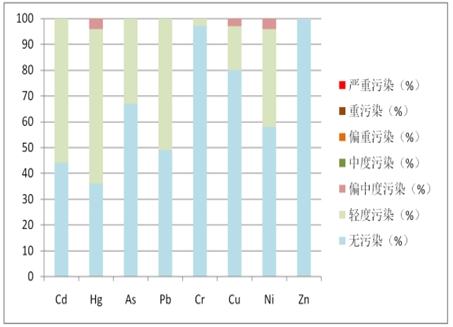

底泥中可能含有重金属以及多种病毒及有害微生物,因此底泥的土地利用需要进行多方面的环境评估。目前向甲甲等人对底泥土地利用后的环境效益进行了全面评估,包括土壤质量改善、植物生长促进、水体净化等方面,为底泥土地利用的推广提供了科学依据。他们的研究发现直接土地利用的底泥中,8 种重金属的污染程度由高到低依次为:Hg>Cd>Ni>Pb>As>Cu>Zn>Cr。Hg、Cu和Ni有4%的样品为偏中度污染,其他重金属重金属污染程度均不超过偏中度污染。因此,底泥直接土地利用时,需根据底泥的污染特性、污染物的暴露途径等采取相应措施降低底泥带来的风险。

图2 底泥重金属风险评价

二、建筑材料制作

底泥中含有丰富的黏土矿物和有机质等成分,经过适当处理后可以制成各种建筑材料,如陶粒、砖块、水泥等。通过高温烧结或化学处理,底泥中的有害成分可以被固定或去除,同时底泥中的硅、铝、铁等成分可以作为原料的一部分。研究者们正在探索更高效的处理工艺,以提高底泥在建筑材料中的应用比例。这些建筑材料不仅具有良好的物理性能和力学性能,还能在一定程度上减少天然资源的开采,降低建筑行业的环境压力。

武胜萍团队利用南京市九龙湖底泥成功开发了多种新型建筑材料,如轻质陶粒、生态砖等,其中陶粒堆积密度为1005~1291 kg/m3,筒压强度为4.85~16.22MPa。陈颖等人以福州市晋安河淤泥为主要材料,研究了含水率、水泥与固化剂用量对淤泥免烧砖性能的影响,并制备了MU10.0的底泥免烧砖;谢丹等利用武汉市水果湖、南湖的底泥与铁粉、石灰石等进行配比,制成了符合产品质量要求的硅酸盐水泥。这些材料不仅具有优良的物理性能,还具有一定的环保功能,如吸附污染物、净化空气等。目前,在广东、浙江等地区,已经有小型陶粒厂原料中掺入不同比例的当地河湖淤泥来生产轻质陶粒,处理成本约120~140元/吨,取得了较好的环境效益和经济效益。黄河流域泥沙在建材方面的研究也有许多进展,如管中强等人利用引黄灌区泥沙制备免烧砖,抗压强度达到28.00MPa,满足规范JC/T411-2007《非烧结垃圾尾矿砖》要求,符合实际工程利用。

图3 生态砖

三、能源回收

底泥中含有大量的有机物,可以通过厌氧消化等生物处理技术转化为沼气,作为能源使用。此外,底泥也可以作为生物质能源的原料,通过热解、气化等技术转化为固体燃料、液体燃料或气体燃料。

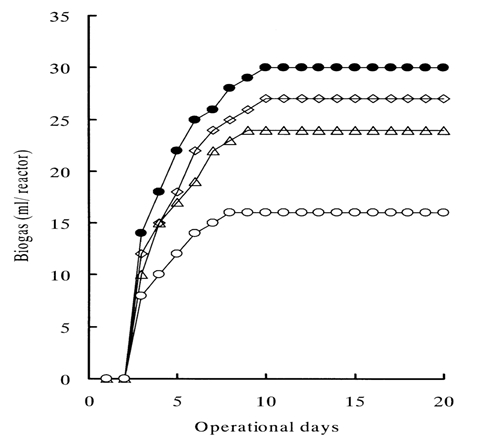

目前已有多种高效厌氧消化技术,如两级厌氧消化、固定化微生物技术等,清华大学的王治军团队研究了污泥热水解的最佳处理条件,即热水解温度和时间分别为170℃和30 min,可使污泥的TCOD去除率提高1倍,沼气产率从160 mL/g提高到250 mL/g。日本国立高级工业科学技术研究所的M.S. Miah团队利用高温好氧细菌分泌蛋白酶等在内的水解酶,提高污泥厌氧消化性能,该技术可以使污泥溶解率达到40%,产甲烷量提高50%。

图4 厌氧消化效率

四、生态修复

底泥生态修复是通过构建人工湿地、生态浮岛等生态系统来净化水体和修复底泥的方法。这些生态系统可以吸收底泥中的有害物质,促进水体自净能力的提升,同时改善底泥的生态环境。例如,经过稳定化处理的底泥可以作为人工湿地的基质,有助于水体中氮、磷等营养物质的去除,同时提供微生物附着的表面,增强水体自净能力。

郑州大学的于鲁冀等人根据底泥污染特点和环境条件构建了多种新型生态系统,如垂直流人工湿地、水平潜流人工湿地等。这些生态系统具有更高的净化效率和更好的适应性,能够满足不同条件下的底泥修复需求。通过构造多单元生态净化系统,实现对底泥和水体污染物的同时去除,具有明显的生态效益和景观效应,而且不会影响河道行洪,提升了河流的景观多样性。黄河勘测设计研究院有限公司蔡明团队利用底泥制成生物塘/人工湿地床组合用于处理污水厂尾水,该系统对污水处理厂尾水中的TN、TP和NH4+等均有良好的去除效果,对于水域污染物总量的消减和控制具有重要意义。

图5 底泥制人工湿地

五、新型环境修复材料

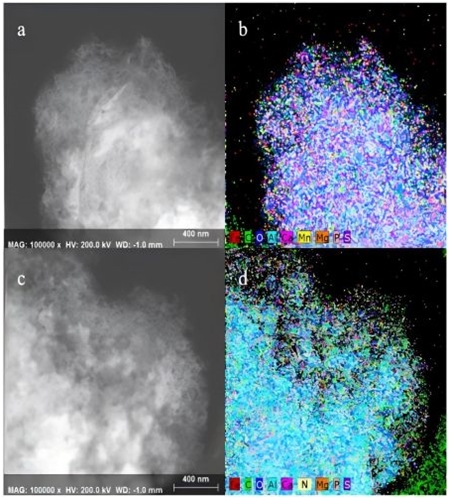

目前,黄河勘测规划设计研究院有限公司裴向阳博士后针对乌梁素海底泥热解制备改性生物炭的技术展开了研究。该技术通过在底泥热解过程中掺杂杂原子耦合,改变原有生物炭晶格结构,破坏原有的C-C键,掺入杂原子,形成新的键位,从根本上改变原有生物炭的电子分布,增加改性生物炭的电子逸出能力,提高生物炭活化催化性能。在制备绿色环保新材料的同时,解决了底泥处置的难题。底泥改性生物炭可以同时去除水体中存在的多种污染物,这一技术为研发新型废水修复材料提供了更多的选择,也为进一步完善高级氧化降解有机污染物的机理研究提供理论支持。

图6 底泥生物炭电镜图

底泥资源化利用是一个多学科交叉、技术密集的领域,涉及环境科学、材料科学、能源科学等多个领域。随着研究的深入和技术的进步,底泥资源化利用将为环境保护和资源节约提供新的解决方案,具有广阔的应用前景。未来的研究应更加注重技术的实用性、经济性以及环境安全性,以实现底泥资源化利用的可持续发展。

当前位置:

当前位置: