一、引言

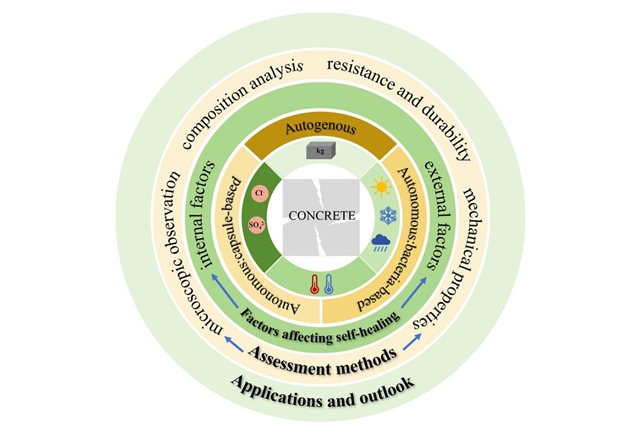

自修复混凝土(Self-healing Concrete),作为一种具有自动修复裂缝和损伤能力的新型建筑材料,近年来在学术界和工程界引起了广泛关注。该技术通过模仿动物骨组织结构的再生机制,在混凝土内部或表面出现裂缝后,通过内部机制或外部刺激自动修复裂缝,使混凝土实现自行愈合,从而延长使用寿命,降低维修成本,保障工程安全。

随着全球基础设施建设的不断加快,对高性能、长寿命建筑材料的需求日益增长。传统混凝土在使用过程中因各种因素导致的裂缝和损伤问题日益凸显,严重影响其力学性能和耐久性,缩短使用寿命,增加维护成本。因此,自修复混凝土技术的出现正好契合了这一市场需求,成为解决混凝土耐久性问题的有效途径。同时,自修复混凝土技术的出现,为传统混凝土材料的发展注入了新的活力,并提供了全新的机遇。本文将从行业前沿、国内外最新技术等方面,对自修复混凝土技术进行总结。

二、国内外最新技术

1、生物自修复混凝土

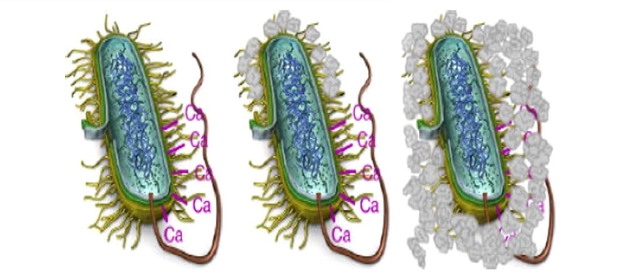

生物自修复混凝土是基于微生物的自动修复技术,通过施加一定的营养和水源,利用产生菌落的细菌来修复混凝土中的裂缝。这种技术的修复机制依赖于微生物在混凝土裂缝中的生长和繁殖,释放矿化物质和水合物填充裂缝。然而,由于生物自修复混凝土的应用范围较窄,且需要较长时间才能实现修复,目前尚未大规模应用。

2、化学自修复混凝土

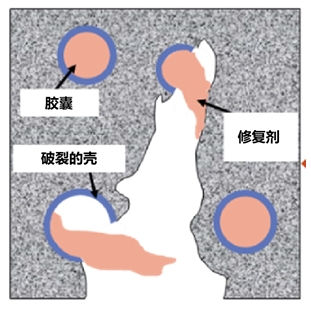

化学自修复混凝土则是通过施加可开裂的荷载,使混凝土中的微胶囊破裂,释放出预先灌入的修复剂(如环氧树脂、聚氨酯等)填充裂缝。这种技术的优点是修复速度快且修复质量高,但其耐久性较差,且修复剂的释放难以控制。近年来,随着微胶囊技术的发展,化学自修复混凝土的耐久性和修复效果得到了显著提升。

3、物理自修复混凝土

物理自修复混凝土通过在混凝土中布置纤维束,当混凝土受到开裂荷载作用时,纤维束断裂并释放出修复材料填充裂缝。相较于化学自修复混凝土,物理自修复混凝土在修复效果和耐久性方面表现更佳。同时,纤维的加入还能提高混凝土的抗裂性能,减少裂缝的产生。

4、纳米技术自修复混凝土

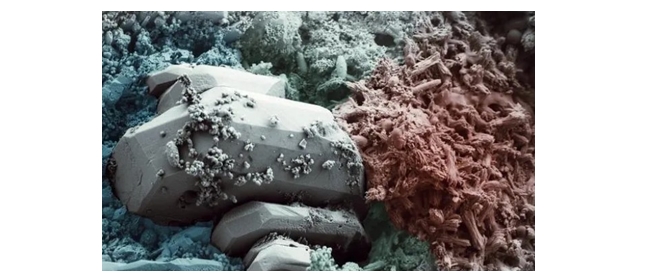

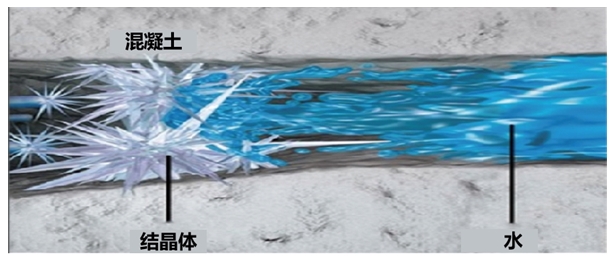

纳米技术作为一种新兴技术,在自修复混凝土领域也展现出了巨大的潜力。通过在混凝土中添加特殊的纳米颗粒,利用纳米颗粒的高比表面积和快速溶解特性,可以在裂缝产生后迅速形成新的水泥胶体,封住孔隙并修补裂缝。此外,纳米颗粒还能吸收周围的水蒸气并重新结晶,形成更多的晶体,进一步增强混凝土的自修复能力。

5、智能自修复混凝土

智能自修复混凝土是近年来发展的一个新兴方向。通过在混凝土中嵌入传感器、形状记忆合金等智能材料,实现对混凝土损伤的自诊断和自修复。当混凝土受到损伤时,传感器会及时感知并发出信号,形状记忆合金等智能材料则在接收到信号后迅速响应,通过物理或化学变化修复裂缝。这种技术不仅提高了混凝土的自修复能力,还实现了对混凝土状态的实时监测和预警。

三、面临的挑战

尽管自修复混凝土技术取得了显著进展,但仍面临一些挑战。

性能优化:目前自修复混凝土的修复效果和耐久性仍需进一步提升,以满足实际工程的需求。

成本控制:高效自愈合剂和微生物修复技术的成本较高,限制了其大规模应用。

安全问题:某些自修复技术(如一氧化碳自修复)存在安全隐患,需要进一步加强安全控制。

标准化与规范化:自修复混凝土技术的标准化和规范化尚未完善,需要进一步推动相关标准的制定和实施。

四、结论与展望

综上所述,自修复混凝土技术作为建筑材料领域的一项前沿技术,在过去五年中取得了显著进展。国内外学者在生物自修复、化学自修复、物理自修复、纳米技术自修复和智能自修复等方面进行了深入研究,取得了一系列重要成果,有望在建筑、桥梁、隧道等基础设施领域得到广泛应用。

黄河勘测规划设计研究院有限公司作为国家重点高新技术企业、国家级企业技术中心,长期致力于黄河的长治久安,致力于水利事业高质量发展。同时,在涉水建筑物的结构稳定性和耐久性方面深耕多年,已研发出混凝土超疏水外加剂、裂缝修复剂、泥质粉细砂固结剂等多种新材料。此外,在渗透结晶材料和生物修复菌剂方面也开展了初步探究,以期在未来的工程建设中,为防止混凝土开裂,提高工程综合耐久性方面做出更大的贡献。

当前位置:

当前位置: